VCD影促会 • 提行李箱的人:提行李箱的人|香特尔·阿克曼在家中流亡、游牧、升华

按:家具的秩序,装饰的搭配,生活的律动——居家空间代表了“自我”的稳定……吗?先前,阿克曼1975年的《让娜·迪尔曼》已让我们了解,幽闭当中有安全亦有暗涌的变数,女性在她最私人的空间中依然会脱位。让娜同时是母亲、寡妇、家妓;男性不再时时在场却依旧占据着她的家;她和遥远的女性同伴中间总有时空鸿沟,让娜唯有孤身等待。(香特尔·阿克曼《让娜·迪尔曼》中家庭的脱位(上篇)、香特尔·阿克曼《让娜·迪尔曼》中家庭的脱位(下篇))1983年的《提行李箱的人》当中,阿克曼亲自出演了独居的“影人作者阿克曼”。纵然她“不是”一位家庭主妇,也因为不速之客的不期而至,踏上了居家空间内的流亡。但这窘境和不安回踱的身心依旧带来游牧主义的启示。

《表达的方式:书信表演、对白以及其他》节选

FORMS OF ADDRESS: Epistolary Performance, Monologue, and Bla, Bla, Blaexcerpts

作者|伊冯·玛格丽丝(Ivone Margulies)

翻译|黄远君、王竹馨

编校|徐思行、王竹馨

本文为《无事发生:香特尔·阿克曼的超现实主义日常》(Nothing Happens: Chantal Akerman's Hyperrealist Everyday) 一书中,《表达的方式:书信表演、对白以及其他》(FORMS OF ADDRESS: Epistolary Performance, Monologue, and Bla, Bla, Bla) 节选。

原书出版时间:1996年

本篇字数 5593字,阅读需 8分钟

有这个,然后有这个,又有这个,然后又有这个,其实都没有…人什么都无法依靠。

-香特尔·阿克曼谈《让娜·迪尔曼》(Jeanne Dielman)

用一种纯粹激烈的方式使用语言,对抗语言一切象征性的、乃至示意(significant)或单纯意指(signifying)的用法。

-吉尔·德勒兹(Gille Deleuze)和菲利克斯·加塔利(Felix Guattari)

“如果我拍电影,是因为有些事我不敢在写作中做。”阿克曼在她的影片《电影人的来信》(Lettre de Cineaste, 1984)里说道。这看似的怯懦,不能理所当然地被当真,因为阿克曼的写作本身如此大胆,在电影叙事中骚动。阿克曼的场面调度交替穿插,既直截了当地呈现出角色的话语(discourse),其言语(speech)又被空白、大段的静默和扭曲的正面镜头围括。文本以一种故意别扭的方式错落分布,让写作与言语、剧本与对白难以匹配得当。言语不能完全吸收话语;透彻的第三人称叙事从未透彻地稀释作者的存在。阿克曼的写作本身既逼近真实(如在《我你他她》(Je tu il elle, 1974)中火车司机的独白),又带着一种文学性的错位质感(如在同部电影中画外音所使用的法语简单过去式)。

这个章节旨在点明阿克曼的作品中不同的语言表达形式间的相似性。书信、戏剧性的独白、描述、叙事,这一系列的形式都在暗示着某个缺席的人,并同时都关联着一种时间或空间上的阻碍。比如,书信来往,和在电话话筒中的对话一样,都表明着长距离的交流,一种被阻碍的交流。而独白则意味着言语的重量被一人长时间地独自承担,即便或许在屏幕上有着倾听者。实际上,在所有阿克曼作品中,语言交流之下,总涌动着一种沟通受阻的感觉。

在《安娜的旅程》的结尾,出现了一种在影片中缺席的语言表达形式:消声。安娜躺在床上,把玩着她的答录机。在每段空洞的留言后,我们都听到三声短促的“哔”声。接着,倒数第二条留言开始播放,一个有着意大利口音的声音说着,“安娜,你在哪里(意大利语);安娜,你在哪里?”这条留言凸显出了对安娜踪迹的关注;而她不在某个固定之所逗留,她的游荡,都是她在直接运用着导演这一身份。同时,这个意大利腔的声音为安娜那贯穿影片始终的抽离姿态划上了一个暂时的终止符:她总一直因联系不上她身处意大利的爱人而有所牵挂。

然而,影片所着重的另一点,即“你”而非“哪里”,则暗示了一系列不同的问题,始终贯连于“在场”之惑。在一次采访中,阿克曼提出了这样一个解释:相比于负向定义安娜——作为一个无依的存在,一种缺席——她始终捍卫着安娜的存在。安娜的流浪和其他的公路电影的流浪者常被对照,但阿克曼坚持着两者有所区别,比如说不同于维姆·文德斯(Wim Wenders)的《公路之王》(Kings of the Road)和《爱丽丝漫游城市》(Alice in the Cities)里的主角:“安娜的北欧之旅并不是浪漫的启蒙之旅。”她没有在寻找着自我身份,相反,她的漂泊让她成为一个“变异者”,一个真正排除了家庭生活价值的女人。所以,将她的游荡看作是某种身份问题的征兆,而这个问题本可以通过安分在家得到解决,可谓是有误导性的。“她的工作让她流浪,但人们几乎可以说,安娜的天职便是流亡。”

《安娜的旅途》悄然展现了阿克曼本人在《我你他她》所处的阈限位置,在后者中,她在角色、作者、导演的角色中自如转换。在安娜的“突变”中可以见到,阿克曼试图拓展她早期作品中的激进的阈限性(liminality)。在某种程度上,两部电影中均涉及的旅行和游牧主题是种偶然;重要的是影片中角色的边缘行为被嫁接在了阿克曼的存在,或者说人格上。而吸引着我们至此的,正是阿克曼对她个人的自我形象的塑造。

阿克曼的作者痕迹在她的影片中可见一斑:在《让娜·迪尔曼》中使用和她自己的视线保持一致的低机位拍摄;在《家乡的消息》(News from Home) 中读信,让收信人与寄信人的身份瓦解;在《安娜的旅程》和《提行李箱的人》(The Man with the Suitcase, 1983) 里为角色与导演构建出的平行关系;以及在电影《轰掉我的家乡》(Saute ma ville)、《我你他她》、《八十年代》(The Eighties) 和电视作品《提行李箱的人》、《家庭琐事:阿克曼谈电影》(Family Business: Chantal Akerman Speaks about Film, 1984)、《电影人的来信》以及《怠惰》(Sloth, 1986) 里,均有她本人亲身出演。

在这些影片里意义的变化不必冗述。我将我分析的影片限定于那些涉及到阿克曼的亲身或指涉意义上在场的作品,而这些在场都对被明确而固定地构建的身份有所质疑。比如,在《我你他她》和《安娜的旅程》里,“我”(je)的再现,或者基于她本人草草构建的“影人”形象,都揭示了一个关键问题,即如何构建一个不尽然是本人的自我。

阿克曼说,她之所以在《我你他她》中出场,是因为无法忍受别人用别的方式扮演那个“我”。她希望一种更粗砺的方式表达这个角色。她的主张和她出色的表演强调了她与“自传”的微妙关系:阿克曼用自己的身体逐步破坏了起源和所指的权威性。但是,随着阿克曼在《安娜的旅程》里让奥萝尔·克莱芒(Aurore Clément)[校注:奥萝尔·克莱芒(Aurore Clément),法国演员,曾出演包括《现代启示录》(Apocolypse Now, 1979) 和《德州巴黎》(Paris, Texas, 1984) 等多部电影。克莱芒在《安娜的旅程》中饰演安娜的角色。]扮演一个基于她本人的角色,我们可以推断出她找到了一种方式,来将不断游移的人称代词“我”内部根本性的断裂转移到另一具身体上。阿克曼让不同的扮演者重现自己,“我是另一个”(je est un autre)这短语的意涵也有所不同。当我们知道了克莱芒的参演是为了升华出“香特尔·阿克曼”这一主题,便能更好理解阿克曼在她其他作品中的在场了。在阿克曼对自我的重现中,要紧的是一个更为广大的命题,即尝试去创造一个有所区别的独立客体。这个客体在她的话语中,将她本人取代。再现自我需要复杂的客体化操作来构建一个虚构个体,而这个体和那个言说着的自我有所区分,但也有所指向。

在观看《安娜的旅程》的时候,观众会惊异于安娜和“香特尔·阿克曼”的相似(基于人们对阿克曼在影片之外的印象)。然而影片的反身性只在一定程度上与阿克曼的经历有关。在对于《安娜的旅程》的分析中,我提出,电影形式上的疏远和抽离感在影片的叙事里似乎沦为次要,而恰恰是以阿克曼为原型的安娜承担着再现的重任,这种再现于场景与观众之间撕裂。《安娜的旅程》里的角色非常自相矛盾——既要沉默也要言语,专注于自身却心系他方。阿克曼将各式能量加诸于对她本人的再现,也让这再现失效了。安娜这一角色丰富了人们对于导演阿克曼的认知,但这并不能让观者更了解安娜。在构建身份的过程中存在着一种复杂曲折的延迟,让安娜和阿克曼两者的对应无法再作为阐明作品的原则。

在《安娜的旅程》之后的两部作品——《提行李箱的人》和《电影人的来信》——以不同的角度审视着阿克曼作为导演的日常琐事。阿克曼将《安娜的旅程》结尾中未完的叙述作为《提行李箱的人》的开头:在缺席之后,“导演”重新进入她的公寓。在这部后来的影片里,活跃、丰满又明快的阿克曼取代了在《安娜的旅程》中虚幻神秘的克莱芒。《电影人的来信》则是为法国二台所创作的十分钟短片,她携手她的舞台第二人格克莱芒共同出现在其中,向普罗大众呈现着阿克曼。

将影人的生活作为主题,影像和视频都又回归到“将自我升华(thematize the self)意味着什么”的命题,而如今着重于阿克曼的在场是如何或助力、或抑制自我通往固定身份的转变的。阿克曼的身体横亘于这些作品之间:一边描述着自己,一边让自己和塑造一个独立、虚构的自我之需求对立。要把“阿克曼”升华,明显成为了一道难题。

《安娜的旅途》和《提行李箱的人》的音效对比也令人颇为留意。没有了阿克曼的长段独白,后者几乎没有言语,而是使用小标题,在开头的画外音以及喜剧默片的传统技巧——表现安静(蹑手蹑脚)或嘈杂(意外碰撞)的夸张手法,演员的身材差异(好比或高或矮),诸如此类。在描绘这种偏执的感知时,画外的声音非常重要,于是我们开始试图去解码脚步声、打字声甚至开锁声。《提行李箱的人》将《安娜的旅程》中安娜和男人的敌对关系推演到了极致,从中隐约可见布列松的《死囚越狱》与劳莱与哈台(Laurel and Hardy)式滑稽伎俩的影子及形式语言[校注:劳莱与哈台(Laurel and Hardy)是由英国人斯坦·劳莱(Stan Laurel)和美国人奥利弗·哈台(Oliver Hardy)组成的双人喜剧组合,活跃于1920年至1950年间。]。

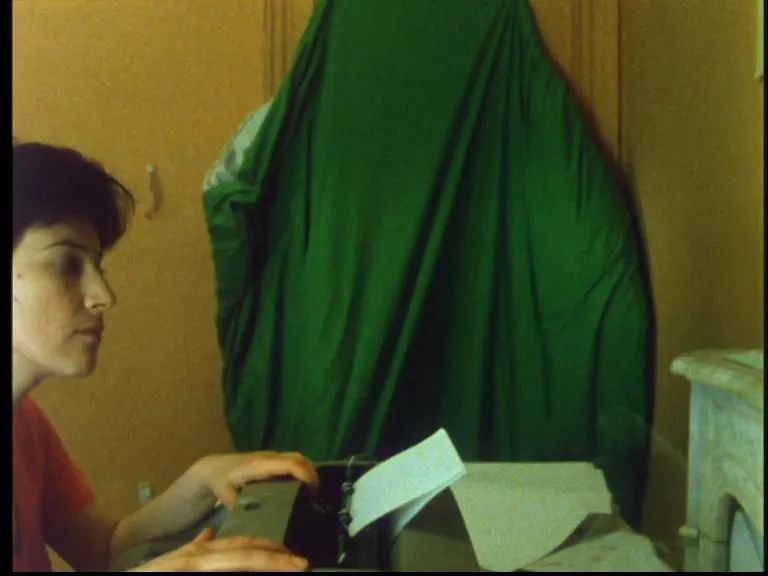

在影片的开头,阿克曼刚结束旅途回到家。我们看见她视察她的领地并准备开始工作时的愉悦。但当她从外面买完纸到家,正开着门,有人却从里面把门打开了;高大的男人和小个子阿克曼笨拙又局促地相遇。男人是来客,原本应当已经离开了。他宣告自己会在这里再呆上一阵子。阿克曼一言不发地将她的工作桌拆了。她拒绝接受他伸出的援手,生气地将自己的家当——桌子、打字机——挪到自己的房间。打那时起,她所做的一切都和那另一个空间有关,也就是她将自己驱逐的客厅。甚至,她的要务便成了控制被她憎恶的那人所占据的时间和空间。她逃避男来客的策略也越来越极端,乃至令人发笑,尤其是她从不解释她为何生气,也几乎不回答他的问题。与此同时,她又如此沉迷于他。她作为作家和影人的日常不再如常,取而代之的是洗澡、早餐、出入等细致的时间安排。她开始在她自己的公寓里鬼鬼祟祟。

和《安娜的旅途》一样,这里所探讨的问题关乎游牧主义和禁欲。吉尔·德勒兹和菲利克斯·加塔利在对弗朗茨·卡夫卡的分析中,通过对食物与写作之关系的复杂论述,探索了游牧主义的概念。依据他们的理念,食物与固定的场所相连,即种植与收获的地点。而辖域化(territorialization)意味着和家庭与保守价值的关联。相反,写作——对语言的使用和创意行为(creative act)——则带来了流亡,是对社会传统的解域(deterritorialization),尽管写作并不尽然都是解域化的。流亡和游牧因而拥有着一种进步的推力,它们拒绝家庭生活的价值。坚守她的犹太身份和跨国主义主张,阿克曼为德勒兹和加塔利所提出的游牧主义添了份有力的注解。

人可以游荡于单一空间,比如说“一个人的卧室”,而游荡也因此变得更为紧张。正如卡夫卡在他的日记里所说的,“现在,你躺在这,抵着墙壁,窗户绕着你旋转……我必须迈开步伐,步伐必须有力,聊以补偿我在这世上并无他处可以再迈开步子。”我不会展开类比卡夫卡的描述和阿克曼的极简主义;实际上,流亡的概念(从社会习俗到固化的性别角色)已经在她的作品中被淋漓尽致地展现了。比如《我你他她》起始于一间像卡夫卡所描绘的房间,又比如在《安娜的旅程》里,同时是艺术家的“变异者”主角,其政治维度便在于持续的游牧。

《提行李箱的人》中,对男性在场的激进厌烦,连带着对“二人家庭”这种意象的反感,一并成了某种形式的流亡。可供游荡的空间是逼仄的,不过公寓环境似乎加剧了阿克曼无法摆脱的坐立不安,于是这种神经兮兮的忐忑近乎滑稽地复刻出她的电影里贯通的主旨。阿克曼拒绝了来客送上的蔬菜杂烩,然后自己溜进厨房狼吞虎咽。也就只有他在浴室里剃须听不见她声音的时候,她才能说出自己的想法——她想让他滚出去。游牧主义在片中如名言警句般、却又性别化地再现:阿克曼用(像行李箱似的)托盘托着一大堆东西,或手上抓着食物和钟表在公寓里游走。如此,她将自己的流亡以及她所有的作品(譬如,时间的持续和做饭都是《让娜·迪尔曼》的总结性图像)悉数升华。当一个女人带上家当,在不被男人占据的剩余空间里勾画出一条路线,她这种游牧式的撤离便指明了阿克曼电影制作韵律中的独特之处:她凭她自己尴尬的身体,在那理想化、一体化的自我概念上制造裂痕。

《提行李箱的人》描述了一段在家中受诱捕的矛盾状态。同时,阿克曼也既露骨而又讽刺地承认了这种四处逃窜的情景。当她在自己房间内的流亡迎来高潮之时,阿克曼开发了一个视觉控制系统:她用视频监控屏幕跟踪了这个侵入她生活的男人的行迹——或者应该说,不大是跟踪,而是为我们把他指了出来。这一对作者操控的具象化表达无疑是这一整部电影的缩影。角色一边被动地被逼入角落,一边主动控制。个中的撕扯昭显出阿克曼是如何用自己的身体来开拓创造力的界限,而这份创造力正蕴藏在她毕竟是电影的导演这一事实中。

撤退到自己的公寓、撤退到自己的房间、撤退到某个对另一人的存在之把控成为重中之重的情景里——“撤退”的主题颇有意思地对电影的自反(self-reflexivity)概念做了一番尖锐评价。当属于“阿克曼”的空间被偷走时,这个角色还剩下了什么?当阿克曼出演作为导演的自己时,我们会在那个视频监控屏幕上认出些《八十年代》(1983)的片段,她后来还展示出了对录像机的熟练操作——扮演导演这一身份所带来的掌控,被虚构的不安全感所抵消。当自我渴望一种更大却也更脆弱的界定时,自我也遭对于侵略的恐惧围剿。在此所讨论的这种对自我的虚构,反被“作家和影人身份”这一决定性特征驱逐到了身份的边界外。(《安娜的旅程》里也是,我们只能看到安娜职业的蛛丝马迹。)然而,在我看来,这种撤退和自我驱逐恰恰把游牧主义引向了极致:卸下角色的职业迷彩后,阿克曼除了通过她自己的身体来进行创造、来划分时空之外,别无选择。

身体的肉身性、身体之间的对比、自我表达的延迟,都说明《提行李箱的人》和《我你他她》二者的紧密联系。阿克曼在紧缩环境里的在场又一次从形式上复刻出一种阀限状态,正如《我你他她》中,一个角色暂时被剥去了社会身份,但该身份附带的契约条件也得以重写。阈限主体所带来的后果,经由表演者的韵律而被体会。阿克曼曾说,她会用不同的表演风格和人物设定来打破自己作为影人已经熟练掌握的框架结构。这些不同的韵律(包括她自己作为一名表演者的)与她那干涩、极简的清醒状态形成对位。可以说这样一个沉迷于控制的机制(比如在公寓内跟踪一个男人),其产生跟角色或表演者的时间、韵律都是关联的,无论是剧情还是形式层面。

在《提行李箱的人》中,阿克曼卷入类似于某种生产过程的情景里,或许早于角色正准备投身的“实际”写作或拍摄环节。阿克曼有两套剧本,一套放送了传统的电影–作者形象,另一套则偏执地映射着干扰作者身份(authorship)的陌生身体。她恰恰是在二者之间的地带写出了我们看到的这部影片。作者身份错综复杂的再现借鉴了默片喜剧当中所强调的肢体语言表现力;舍的是语言的阐释权力,求的是比语言更为早远的性情张力:某种前-作者(preauthorship)的恐惧感,除了靠阿克曼的亲临,别无他法来克服。不论是《提行李箱的人》片中的诱捕主题还是当中对声音的运用,都本质上连接着这种自我撤退的概念,一种依赖于寂静与肢体编排的阈限之再现。